20211016-17(16) ヒリゾ浜・南伊豆中木 スキンダイビング行/最高宣言でボートスキンもあります(2021シーズン第7回通算12日目)の事

<ミツボシクロスズメダイyg群れ@船着き場前>

2021/10/16-17(2021年シーズン第7回通算12日目)

静岡県伊豆半島の南伊豆町中木にあるヒリゾ浜へスキンダイビングに行ってきました。

初日10/16(土)の海の様子をアップします。

去年2021年シーズンは、渡船期間終了後に試験的にボートシュノーケリングが開催されていました。

運行は10月の土日のみ。朝・昼・午後の3部構成で、それぞれ1回90分。

基本料金は1回目が1部2,000円。続けて2部以降も泳ぐ場合は、1回1,200円追加されるシステムでした。

つまり2部180分で3,200円。3部270分で4,400円ということです。

試験期間とは言え、非常にお得な価格設定だと思います。

7月〜9月末までの通常営業時は複数の渡船が常時往復していましたが、ボートシュノーケリングでは基本1隻。諸事情で浜には上陸せず、潜水ポイント付近でアンカーして待っていてくれます。

かねてより、水温がまだ充分高く、天候も安定する10月こそがスキンダイビングの本番だと思っていました。この日のヒリゾ浜も、実に見事な海でした。天気は小雨が降ることもありましたが、水中は最高宣言です。

ちなみに、今年2022年シーズンも開催予定とのことです。ヒリゾ浜のHPに詳細が載るのをお待ち下さい。

個人的には、9月の本シーズン終了直後にカメラ本体を修理に出してしまい、すっかり出遅れてしまいました。ようやくお邪魔できたのがこの第3週です。

Seafrogsのハウジングで念入りにパッキンほかをメンテしてから潜ったのですが…結局微妙な浸水があって…むむむ。

ヒリゾ浜は夏の間(7月~9月)だけ、渡し船で渡れる海水浴専門のビーチです。

ちなみに、今年2022年のヒリゾ浜渡船の予定、は7/1(金)〜9/30(金)までとなっています。

ヒリゾ浜の特徴は、伊豆屈指の水質の良さと魚影の濃さにあります。 その理由には、伊豆半島の先端の南伊豆のさらにその突端にあり、黒潮の支流の恩恵を受けやすいこと。急峻な崖と大根島に挟まれた狭い水道状の地形になっているため、潮流が常に速く、ゴミや濁りがとどまらず水質が保たれていること。外洋と湾、岩礁と砂地、狭い範囲にバリエーション豊かな地形があり、魚種と魚影にも恵まれていること。などがあげられます。

場 所:南伊豆・ヒリゾ浜

日 時:2021/10/16 09:00〜13:30

天 候:曇のち雨

気 温:21.1~22.0℃

水 温:26~27℃

波 高:なし

風 :東北東1.4m〜3.0m

透明度:30m以上

撮 影:Canon EOS M6 Mark II

Canon EF-M11-22mm F4-5.6 IS STM

Canon EF-M32mm F1.4 STM

Seafrogs 40m/130ft Sea Frogs Underwater Camera Housing

Seafrogs Flat Macro Port

INON 水中ストロボ D-2000 Type4

EpoqueWorld 水中ライト EL-1000 A105

この記事のFlickrアルバムはこちらです。

flickrアルバム:20211016-17(16)-07-12 Skindiving Tour @ HIRIZO Beach / South IZU

flickrアルバム:20211016-17(17) Skindiving Tour @ TOGAI Beach / South IZU

前回のスキンダイビング記事はこちらです。

はてなブログのカテゴリー別リンクはこちらです。

みんカラのカテゴリー別リンクはこちらです。

ブログ:シュノーケリング@南伊豆・ヒリゾ浜 2018

ブログ:シュノーケリング@南伊豆・ヒリゾ浜 2017

ブログ:シュノーケリング@南伊豆・ヒリゾ浜 2016

ブログ:シュノーケリング@南伊豆・ヒリゾ浜 2015

ブログ:シュノーケリング@南伊豆・ヒリゾ浜 2014

ブログ:シュノーケリング@南伊豆・ヒリゾ浜 2013

ブログ:シュノーケリング@南伊豆・ヒリゾ浜 2012

ブログ:シュノーケリング@南伊豆・ヒリゾ浜 2011

ブログ:シュノーケリング@南伊豆・ヒリゾ浜 2010

ブログ:シュノーケリング@南伊豆・ヒリゾ浜 2009以前

ヒリゾ浜について、過去に副業の旅行記で扱ったことがありますので、ご参考までに以下へ転載します。

<かいぎしょ2020年9月号>

かわさき発! 日帰りぶらり旅 vol.101

静岡県賀茂郡南伊豆町中木

ジオが育む 奇跡の海・ヒリゾ浜

新時代の海水浴、イセエビ漁解禁

マスクを外し、水中メガネを付けて海へ。どこまでも透き通った、清浄な青の世界が広がっています…一度味わうと忘れられない、リピート確実の「最高宣言」。この日は幸運なことに、本州一の水質を誇るヒリゾ浜でも、年に何度もない最高の海に恵まれました。

今回のぶらり旅は、静岡県下賀茂郡南伊豆へ。伊豆半島の最南端、南伊豆町中木にある、TVやSNSで人気急上昇中のシュノーケリングポイント、ヒリゾ浜を訪れました。

ヒリゾ浜は夏の間(今年は7/1〜9/30)だけ、渡し船で行くことができるビーチです。新型コロナウイルスの影響で、各地の海水浴場が営業を休止・縮小する中、安定した営業を継続しています。渡し船で隔離された立地を活かして、乗船中のマスク着用・手指の消毒、駐車場の制限による入場者の管理、ソーシャルディスタンスの確保など、対策を徹底しています。「ヒリゾ浜渡し組合」として、独立運営されている点も含め、新時代の海水浴場のビジネスモデルとして注目されています。

その海の特徴は、伊豆屈指の水質の良さと魚影の濃さにあります。伊豆半島の突端にあり、黒潮の恩恵を受けやすいこと。急峻な崖と大根島に挟まれた、水道状の地形になっているため、潮流が常に速く、ゴミや濁りがとどまらず水質が保たれていること。外洋と湾、岩礁と砂地、狭い範囲にバリエーション豊かな地形があり、魚種と魚影にも恵まれていること。などがあげられます。

9月に入ると、気候も海況も安定し、ベストシーズンを迎えます。実は海水温が一年で一番高くなり、黒潮に乗って伊豆を訪れる熱帯魚(季節回遊魚)が最も増えるのもこの時期。夏休みの大混雑も収まり、過ごしやすくオススメの季節になります。

特産品の伊勢海老漁も解禁になります。お刺身に鬼殻焼き、お味噌汁など、海老の王様にふさわしい、豪華な逸品の数々です。

◦キャプション

①:透視度18m以上、最高宣言の海

②:渡し船で5分

③:お魚と泳げます

(ヒリゾ浜渡し組合:7/1〜9/30、8:00〜16:00、大人2,000円・小人1,000円、天候により欠航有りHP要確認) ④:伊勢海老の名産地(南伊豆町観光協会:☎0558-62-0141)

文末:クマノミの赤ちゃん

◦アクセス

【電 車】 JR川崎駅→東海道線熱海駅→伊豆急行線下田駅→東海バス・タクシー

【自動車】 東名川崎IC→東名沼津IC→伊豆中央道→修善寺→天城→下田→南伊豆町

<@中木港>

AM4:00に中木に到着。

<@中木港>

10月の天の川。

<@ハヤマ間>

殿羽根丸さんにハヤマ間で下ろしてもらいます…この透明度!

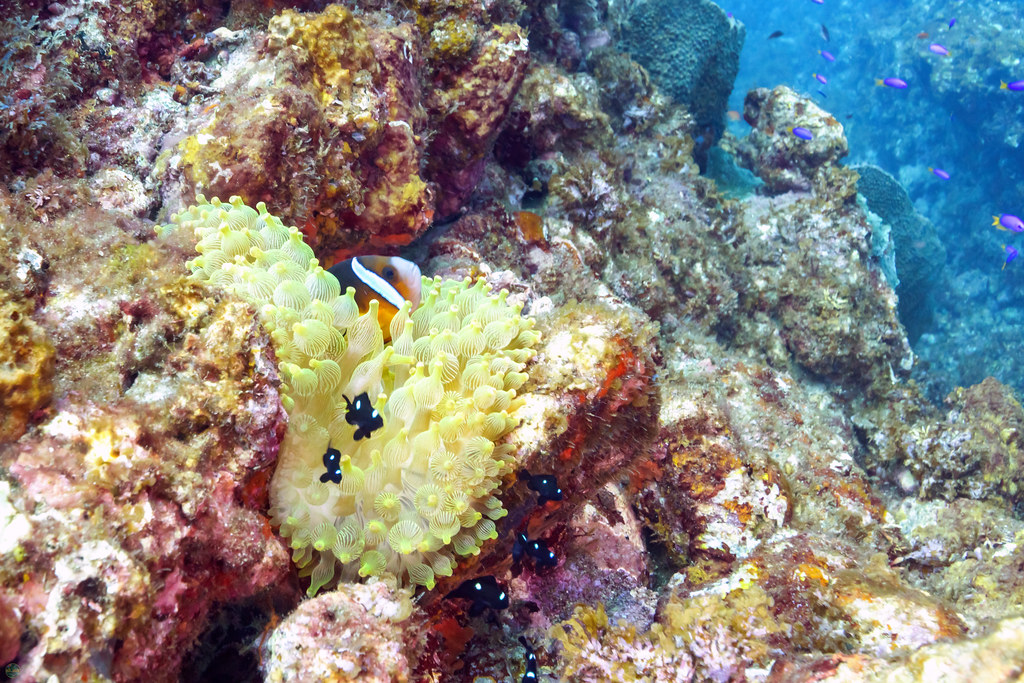

<クマノミ・ペア他@ハヤマ間>

15mのクマノミペアも水面からはっきり確認できます。

<クマノミ・ペア他@ハヤマ間>

肉眼ではものすごく赤く見えるイソギンチャクです。

最初の潜水ではストロボの接触が悪くて発光していなかったので、海の青さの影響か赤さが写りました。

<クマノミ・ペア他@ハヤマ間>

ストロボを調整して2回目の潜水。

一般にストロボがあたったほうが正しい色が出るもので、実際にクマノミや海の色はいい感じに。

イソギンチャクは逆に肉眼とはちょっと違った感じに写ります。イソギンチャクは半透明なので海の色の影響を受けるのだと思います。

<クマノミ他@沖ハヤマ>

沖ハヤマの棚上-10mのイソギンチャク。狭いながらも住人は元気です。

<ホウライヒメジ群れ他@沖ハヤマ>

棚の上のホウライヒメジの群れ。

<キンギョハナダイ群れ他@ハタンポ穴>

ハタンポ穴も水質良好です。

<コショウダイ群れ他@小通り>

大きなコショウダイが小通りに群れています。

<コショウダイ群れ他@小通り>

ちょっと神経質な魚なので、ハイシーズンはこんなに近寄れません。

<コショウダイ群れ他@小通り>

奥にいるのはニザダイ、アイゴ、イスズミ等のいつもの皆さん。

<アオウミガメ@小通り>

透明度が良いので、遠くのウミガメもよく見えます。

<アオウミガメ他@小通り>

ソラスズメダイの前を泳いで行きました。

ちなみに、今年の8/11にもウミガメがいたのですが、この時の個体と同じ位置にフジツボがついていました。写真を見比べたところ、同じ個体と見て良いようです。

1年間ずっといるのか、回遊してまた戻ってきたのか…嬉しい発見です。

今年のヒリゾ浜は例年にも増してさらにウミガメが多く、いつもの沖ハヤマ周辺に数頭、あいあい岬下の浅瀬のブイの下にも1頭います。

特にあいあい岬下の個体はあまり逃げず、沖に出てもまた戻ってきてくれます。一月近く同じ場所で見られていますので、このまま居着いていてくれるといいですね。

<ウミトサカ他@小通り>

ウミトサカの奥にトラウツボ。

<ノドグロベラyg他@小通り>

ソラスズメダイの群れの中に、ちょっとめずらしいノドグロベラの幼魚がいました。

<ノドグロベラyg他@小通り>

独特の複雑な格子柄が綺麗です。

大人になると赤みが抜けて、深緑の格子柄になります。

<ノドグロベラyg他@小通り>

ソラスズメダイと一緒に去っていきました。

<アカハチハゼyg@小通り>

アカハチハゼの幼魚もいます。

<カンムリベラyg他@小通り>

近くにカンムリベラの幼魚も。

<アカハタ他@小通り>

ツートーンのアカハタ。

<ツムブリ群れ他@沖ハヤマ>

突然ツムブリの大群に囲まれました。

<ツムブリ群れ他@沖ハヤマ>

カンパチやナンヨウカイワリも混じっています。

<ツムブリ群れ他@沖ハヤマ>

去る時もあっという間でした。

<クマノミ・ペア他@ハヤマ間>

ハヤマ間-15mのイソギンチャク畑へ。

小雨が降ってきて若干暗くなっていますが、水質は最高です。

<クマノミ・ペア他@ハヤマ間>

ミツボシクロスズメダイもたくさんいます。

<クマノミ・ペア他@ハヤマ間>

こっち見んな。

<クマノミ・ペア他@ハヤマ間>

追い払われました。

よく見るとミツボシはbabyから越冬個体まで、50尾以上います。

<ホウライヒメジ群れ他@沖ハヤマ>

沖ハヤマの棚の上の群れもいい感じです。

<ホウライヒメジ群れ他@沖ハヤマ>

<ホウライヒメジ群れ他@沖ハヤマ>

中央の岩の下にエイ穴があります。

<クマノミ・ペア他@沖ハヤマ>

沖ハヤマ棚上-10mの小イソギンチャク畑へ。

こちらもミツボシクロスズメダイygが多いです。

春〜盛夏、クマノミが産卵している間は追い払われてしまうのですが、それ以外の季節はわりと仲良くしています。

<クマノミ・ペア他@沖ハヤマ>

こっち見んな。

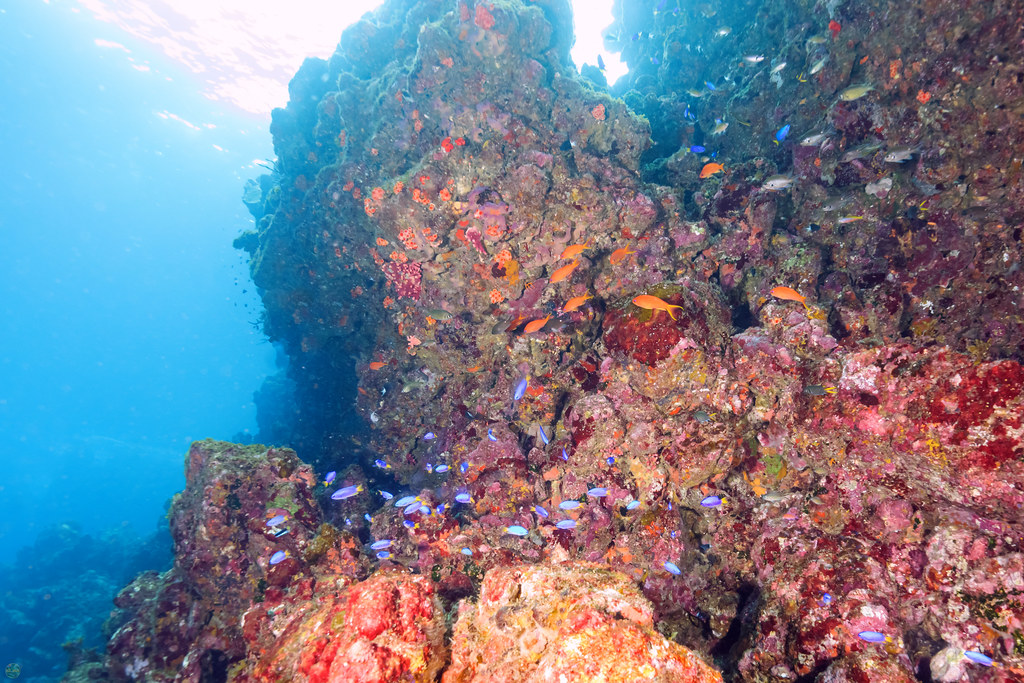

<キンギョハナダイ群れ他@丘ハヤマ>

丘ハヤマのドロップオフも青いです。

<キンギョハナダイ群れ他@丘ハヤマ>

キンギョハナダイとソラスズメダイの混群。上空のスズメダイの群れもいい感じです。

<キンギョハナダイ群れ他@丘ハヤマ>

潜航してゆくスズメダイの群れ。奥の岩礁は水深20m以下。普段はここまで見えません。

壁面を見ると、ウメイロモドキやキホシスズメダイygもいます。

<カンパチ群れ他@丘ハヤマ>

ドロップオフから浮上すると、今度はカンパチの大群に囲まれました。

<カンパチ群れ他@丘ハヤマ>

ツムブリ少なめで、先程の青物の群れとは違うようです。

<カンパチ群れ他@丘ハヤマ>

ドロップオフの根の上を通過。

<カンパチ群れ他@丘ハヤマ>

個々のサイズも大きいです。

<ノコギリダイ@ハタンポ穴>

ハタンポ穴に向かう途中、大人のノコギリダイを見つけました。

本来は沖縄あたりで群れている南方系のお魚です。

<テングダイ@ハタンポ穴>

ハタンポ穴のテングダイ。

結局7月から10月までずっといてくれました。

<テングダイ@ハタンポ穴>

今年はまだ会えていません。

<キンギョハナダイ群れ他@沖ハヤマ>

沖ハヤマの棚の先端へ。

壁面のキンギョハナダイの群れとそれを狙っている?アカハタ。

ウメイロモドキ、シコクスズメダイygもいます。

<キンギョハナダイ群れ他@沖ハヤマ>

オレンジ色がメス、ピンクで背ビレや尾ビレが派手なのがオスです。

<オヤビッチャ群れ他@沖ハヤマ>

沖ハヤマの棚の上にちょっと顔を出している岩礁。

オヤビッチャの群れがいます。

<ホウライヒメジ群れ他@沖ハヤマ>

その下にはホウライヒメジやキンギョハナダイの群れ。

<テングダイ他@ハタンポ穴>

テングダイが穴から出てきていました。

あ、下になにかいますね。

<ゴマヒレキントキ他@ハタンポ穴>

ちょっと珍しいゴマヒレキントキでした。

<テングダイ@ハタンポ穴>

穴に入ったテングダイを見ていると、

<カンパチ群れ@ハタンポ穴>

またまたカンパチの群れが現れました。

すぐ足元にキビナゴの群れを押し込んでいます。

<カンパチ群れ@ハタンポ穴>

目の前を通過。

<カンパチ群れ@ハタンポ穴>

いいまとまり具合。

<カンパチ群れ@ハタンポ穴>

こっち見んな。

<テングダイ他@ハタンポ穴>

テングダイが近くに来てくれました。

奥にイシガキダイ。

<ゴマヒレキントキ他@ハタンポ穴>

ゴマヒレキントキも寄れました。

気分によって模様がかなり変わるようです。

<キンギョハナダイ、ソラスズメダイ群れ他@沖ハヤマ>

沖ハヤマのドロップオフの群れたち。

<キンギョハナダイ、ソラスズメダイ群れ他@沖ハヤマ>

上から見てもいい感じです。

<クマノミyg@赤ブイ>

赤ブイの真下のクマノミの若魚。

潮通しが若干悪いこのポイントでも、スキッと抜けています。

<クマノミyg@赤ブイ>

まだ可愛いですね。

<ソラスズメダイ群れ他@赤ブイ>

ソラスズメダイの群れもいい感じです。

<ツノダシ他@ヘイゴロウ>

ヘイゴロウのミニドロップオフにいたツノダシとアカハタ。

<ミツボシクロスズメダイyg群れ@船着き場前>

今回の最大の発見?は、普段は近寄れない、船着場の前にあるこの根です。

ピンク色のサンゴモ(石灰藻)の間にイソギンチャクが点在していて、ミツボシクロスズメダイの幼魚が100尾以上集まっています。

<ミツボシクロスズメダイyg群れ@船着き場前>

上から見るとこんな感じ。ピンクが映えます。

<ミツボシクロスズメダイyg群れ@船着き場前>

ミツボシygいっぱい。

あいあい岬下の巨大イソギンチャク畑が土砂崩れで壊滅してしまったのですが、住人はちゃんとここに避難で出来ていたようです。

<ミツボシクロスズメダイyg群れ@船着き場前>

大中小極小の四世代同居中。

<ミツボシクロスズメダイyg群れ@船着き場前>

顔が白いのは婚姻色です。

<キビナゴ群れ@船着き場前>

まさに船着き場の真下にキビナゴの大群。

ここも通常期は怒られます。

<ミツボシクロスズメダイyg群れ@船着き場前>

SUPとミツボシyg。

<ミツボシクロスズメダイyg群れ@船着き場前>

曇っていたので、晴れた瞬間にまた撮りに来ようと思いましたが、このあとハウジングがまたまた浸水して…orz

<ミツボシクロスズメダイyg群れ@船着き場前(動画)>

動画でも撮ってあります。

画面中央から下にかけて、ドームポートの内側に浸水した水滴が写り込んでいます。なんて恐ろしい…

<ソラスズメダイ群れ他@赤ブイ>

浸水に気づかぬまま、赤ブイから沖ハヤマ方面へ。

<コショウダイ群れ他@小通り>

小通りのコショウダイの群れが増えています。

通常期はこんなにいません。

<コショウダイ群れ他@小通り>

右下にコロダイが混じっています。

<コショウダイ群れ他@小通り>

水質良好。

<コショウダイ群れ他@小通り>

群れているからか寄れます。

<ソウシハギ@沖ハヤマ>

大きなソウシハギ。

<イシダイ他@ヘイゴロウ>

ヘイゴロウのクチグロとツノダシ。

<ナンヨウツバメウオyg@あいあい岬下>

最高の水質のあいあい岬下へ。

<ナンヨウツバメウオyg@あいあい岬下>

小雨が降ってきました。

<ナンヨウツバメウオyg@あいあい岬下>

雨粒をご飯と間違えたようです。

<ナンヨウツバメウオyg@あいあい岬下>

水面の波紋とツバメウオを撮影中に浸水に気が付きました。

残念ですがちょっと早めに終了です。

翌日10/17に続きます。

残念ながら荒天でボートシュノーケリングは欠航。南風に強いトガイ浜で少しだけ泳いで早めに中木を発ちました。

時間があるので、下賀茂の植物園やユウスゲ公園にも寄れました。

Seafrogsのハウジングですが、どうもボタン類の気密に不備があったようです。翌日のトガイ浜では短時間の浅瀬だけなので問題はなかったですが。こちらでパッキンやグリスを慎重にメンテしても、今回のように深めに潜り、水圧がかかると微妙な浸水が続きました。

結局、初期不良ということでメーカーで修理され、今年7月から再稼働してはいます。コロナ禍他の理由で11ヶ月かかりましたが…

しかし先週末またまたまたまた浸水が。今回は11ヶ月の間メーカー内で放置されていたパッキンが、へたっていたのが理由のようです。自宅に届いた時点で、ちょっとゆるくなっているな…と気がついてはいたのですが。修理完了ということでしたので、それが正しい姿なのかと勘違いしていました。

リークセンサーのおかげですぐに対処できたので、カメラ本体は無事です。今週末もヒリゾ浜にお邪魔する予定なので、予備のパッキンに交換して再挑戦します。が、やはりちょっと全体的に不信感は否めません。

この記事のFlickrアルバムはこちらです。

flickrアルバム:20211016-17(16)-07-12 Skindiving Tour @ HIRIZO Beach / South IZU

flickrアルバム:20211016-17(17) Skindiving Tour @ TOGAI Beach / South IZU

前回のスキンダイビング記事はこちらです。

はてなブログのカテゴリー別リンクはこちらです。

みんカラのカテゴリー別リンクはこちらです。

ブログ:シュノーケリング@南伊豆・ヒリゾ浜 2018

ブログ:シュノーケリング@南伊豆・ヒリゾ浜 2017

ブログ:シュノーケリング@南伊豆・ヒリゾ浜 2016

ブログ:シュノーケリング@南伊豆・ヒリゾ浜 2015

ブログ:シュノーケリング@南伊豆・ヒリゾ浜 2014

ブログ:シュノーケリング@南伊豆・ヒリゾ浜 2013

ブログ:シュノーケリング@南伊豆・ヒリゾ浜 2012

ブログ:シュノーケリング@南伊豆・ヒリゾ浜 2011

ブログ:シュノーケリング@南伊豆・ヒリゾ浜 2010

ブログ:シュノーケリング@南伊豆・ヒリゾ浜 2009以前

ヒリゾ浜のGoogleMapはこちらです。

D