20200222-24(23) 八丈島・伊豆諸島スキンダイビングツアー行/ヘゴの森トレッキング&八丈富士登山他 の事

<@八丈富士・八丈島>

2020/02/22-24

伊豆諸島の八丈島へ、スキンダイビングとトレッキングのツアーに行ってきました。

二日目2/23の八丈島のトレッキング他をアップします。

この日は10m以上の西風が吹く予報だったので、潜らずに島内観光に向かいました。

ホテルで美味しい朝食バイキングを頂いて、朝からレンタカーで出動。

島中央にあるホテルからスタートして、島南西の坂上地区を目指します。

午前中は、八重根港→優婆夷宝明神社→横間ヶ浦海岸→大阪トンネル→島南部のヘゴの森へ。

南方系の巨大シダであるヘゴの森ではガイドツアーをお願いして、通常は入れない私有地のジャングルを歩くことができました。

八丈島はヘゴの自生北限地帯で、高さ5mにもなる巨大なヘゴがたくさん生えています。その様子は完全にジュラシック。ヘゴ以外にもオオタニワタリ、リュウビンタイなどの貴重な植物が山盛りです。

ガイドの先生のお話も非常に興味深く、おすすめのツアーです。

午後からは標高854mの八丈富士の登山→八丈富士中腹のふれあい牧場→大越鼻展望台→ホテルディナーで終了しました。

八丈富士の登山は五合目からスタートし、300mほどを階段で登ります。

山頂は大きなカルデラになっていて、一周1.5kmほどのお鉢巡りがあります。火口内のジャングルに降りてゆく道もあります。

正直そんなに大変ではないかな?と思っていたのですが、折からの強風もあってなかなかのハードなトレッキングになりました。

とはいえ、800mクラスの離島の独立峰です。その景観と雰囲気は格別。苦労を推してでも登る価値がありました。

こちらもオススメです。

ホテルの晩御飯も相変わらず最高でした。

翌日の最終日は午後の飛行機の時間まで、早起きして太平洋に昇る日の出を見て、三原山山腹のポットホール(甌穴:水流による円形の穴)トレッキング、底土海岸でのスキンダイビングをして終わりました。

この記事のFlickrアルバムはこちらです。

flickrアルバム:200222-24(22) Snorkeling Tour @ SOKODO Beach / HACHIJO-JIMA Island

flickrアルバム:200222-24(23) Snorkeling Tour @ SOKODO Beach / HACHIJO-JIMA Island

flickrアルバム:200222-24(24) Snorkeling Tour @ SOKODO Beach / HACHIJO-JIMA Island

過去の伊豆諸島のスキンダイビング行のエントリーはこちらです。

<八丈島観光マップ>

八丈島観光協会ホームページからお借りしたpdfマップです。

<@かいぎしょ2020年4月号より>

八丈島について副業の旅行記事で扱ったのでこちらにも転載しておきます。

ご参考下さい。

おじゃりやれ(いらっしゃい)常春の島、八丈島

八丈富士、黒潮の海、ヘゴの森 他

東京都伊豆諸島 八丈島

1,280段の階段を越え、854mの山頂に到達しました。亜熱帯の森に覆われたカルデラ、振り返ると紺碧の太平洋。絶海の孤島、八丈島に聳える、八丈富士ならではの絶景です。

今回のぶらり旅は、伊豆諸島の八丈島を訪れました。都心から南へ280km。黒潮の影響を強く受ける八丈島は、冬でも温暖な「常春の島」と呼ばれています。山手線の円内とほぼ同じ面積を持ち、2つの火山が合体した、ひょうたんのような姿をしています。

八丈島へのアクセスは、羽田から飛行機でたったの1時間。大型客船でも片道10時間。往路は船で寝ている間に到着。帰路は空路でサクッと帰宅。手軽に行ける、週末離島リゾートとして再注目されています。杉が格段に少ないので、辛い花粉症が楽になるメリットも…

亜熱帯の島の自然を楽しめる、各種アクティビティも充実しています。八丈富士登山の他、国の天然記念物に指定されている、貴重な大型のシダ植物、ヘゴの森トレッキングなど、ガイドツアーがおすすめです。

ダイビングやシュノーケリングも大変盛んです。黒潮が直撃するため、透明度は素晴らしく、真冬でも水温は20度前後。貴重な固有種も多数見られます。中でもアオウミガメの多さは、遭遇率200%と言われるほどです。

更にここ数年、11月から4月にかけて島周辺で多くのザトウクジラの来遊が確認されています。取材日も到着直後に数頭のクジラを岸から目撃。素潜り時には、海中に響き渡るクジラの歌声を聞きながら、沢山のウミガメと一緒に泳ぐという、貴重な体験ができました。

八丈島には七つの温泉が点在しています。絶景の露天風呂、ジャングルの中の秘境風呂など、バリエーション豊かに楽しめます。

地魚、島寿司、くさや、明日葉、パッションフルーツ…通をうならせる、島グルメも目白押しです。特に名産の島焼酎との相性は抜群。ぜひお試しください。

◦アクセス

【大型船】 竹芝客船ターミナル→東海汽船橘丸→八丈島底土港

【飛行機】 羽田空港→ANA→八丈島空港

◦キャプション

①:八丈富士お鉢巡り

②:底土海岸テーブルサンゴ大群生とアオウミガメ

③亜熱帯のジャングル、ヘゴの森トレッキング

④:島寿司と島焼酎、16年樽熟成の坂下酒造「ジョナリー」は上質なバーボンに匹敵します

文末:ザトウクジラの尾びれ

(八丈島観光協会:☎04996-2-1377)

◦東海汽船:☎03-5472-9999

◦ANA国内線:☎0570-029-222

<@八丈ビューホテル・八丈島>

朝のお部屋から。

八丈小島がよく見えます。

<島バイキング@八丈ビューホテル・八丈島>

朝ごはんは素敵な会場で朝食バイキング。

<島バイキング@八丈ビューホテル・八丈島>

Heinzのケチャップサーバー。

<島バイキング@八丈ビューホテル・八丈島>

ついつい欲張ってしまうのがバイキングあるあるですね。

こちらも最高でした。

<@八丈ビューホテル・八丈島>

今日は南西の強風予報のため、潜らずに島を巡ります。

<@八重根港・八丈島>

島の中央やや北西にあるホテルから、中央の南西岸にある八重根港へ向かいます。

<@八重根港・八丈島>

八重根港到着。

南西風で良い感じに荒れています。

<@八重根港・八丈島>

防波堤にいたら大変なことになりますね。

<@八重根港・八丈島>

お天気は良好。

八丈富士と八丈小島もよく見えます。

<@八重根港・八丈島>

スピアの方へのご連絡。

<@八重根港・八丈島>

メインの漁港の隣りのスペース。

このスロープからエントリーします。

<@八重根港・八丈島>

巨大な防波堤。

<@八重根港・八丈島>

防波堤の上から。

<@八重根港・八丈島>

今回の相棒のEKワゴンさん。

<@八重根港・八丈島>

八丈島でもアウトリガーをつけた双胴船、サバニを使います。

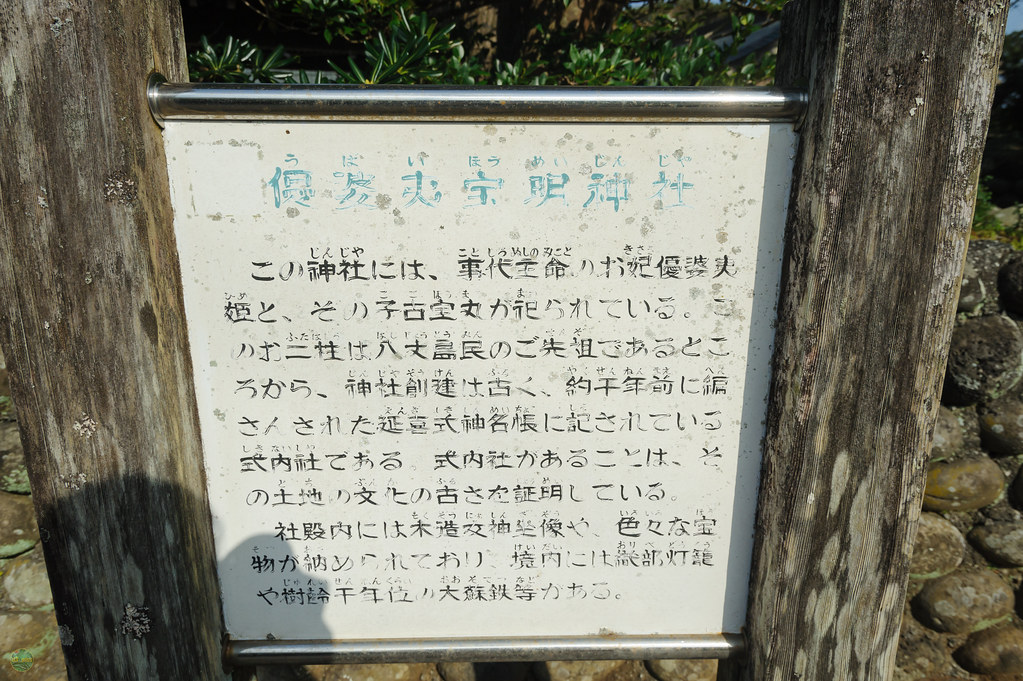

<@優婆夷宝明神社・八丈島>

八重根港から、島の南半分を占める三原山の裾野に入っていきます。

その入口にある優婆夷宝明神社(うばいほうめい)に寄りました。

<@優婆夷宝明神社・八丈島>

優婆夷宝明神社の由来。

創建は千年以上前と言われるとか。

<@優婆夷宝明神社・八丈島>

境内でひときわ目立つ、樹齢千年と言われる大ソテツ。

<@優婆夷宝明神社・八丈島>

完全に要SAN値チェックなありがたさがあります。

<@優婆夷宝明神社・八丈島>

蘇鉄の実。

<@優婆夷宝明神社・八丈島>

木造の拝殿の裏に石造の本殿。

この裏には、古田織部がデザインしたと言われる、織部灯籠(キリシタン灯籠)があるそうです。

<@優婆夷宝明神社・八丈島>

石鳥居。

<@優婆夷宝明神社・八丈島>

八丈名物の玉石垣。

この下にある横間ヶ浦海岸から運んできた丸石で作られています。

<@優婆夷宝明神社・八丈島>

鳥居の脇には紙垂とお供え物が…

<@優婆夷宝明神社・八丈島>

ヱビス様。

<@横間ヶ浦海岸・八丈島>

横間ヶ浦海岸まで降りてきました。

南西風が直撃しているのでちょっと荒れていますが、風が良ければ穏やかに泳げるそうです。

<@横間ヶ浦海岸・八丈島>

聞きしに勝る玉石ぶりです。

<@横間ヶ浦海岸・八丈島>

シャワーもあります。

<@為朝神社・八丈島>

海岸の出口に保元の乱に破れ大島に流された、源為朝を祀る小さな神社がありました。

通説では大島で自刃したとされていますが、八丈の伝説では、ここまで逃れついてきたと言われているそうです。

<@大阪トンネル・八丈島>

島中央の平野と島南東、三原山の台地にある坂上地区をつなぐ大阪トンネル。

陸橋で繋がれた長い坂道で、斜度も強烈です。

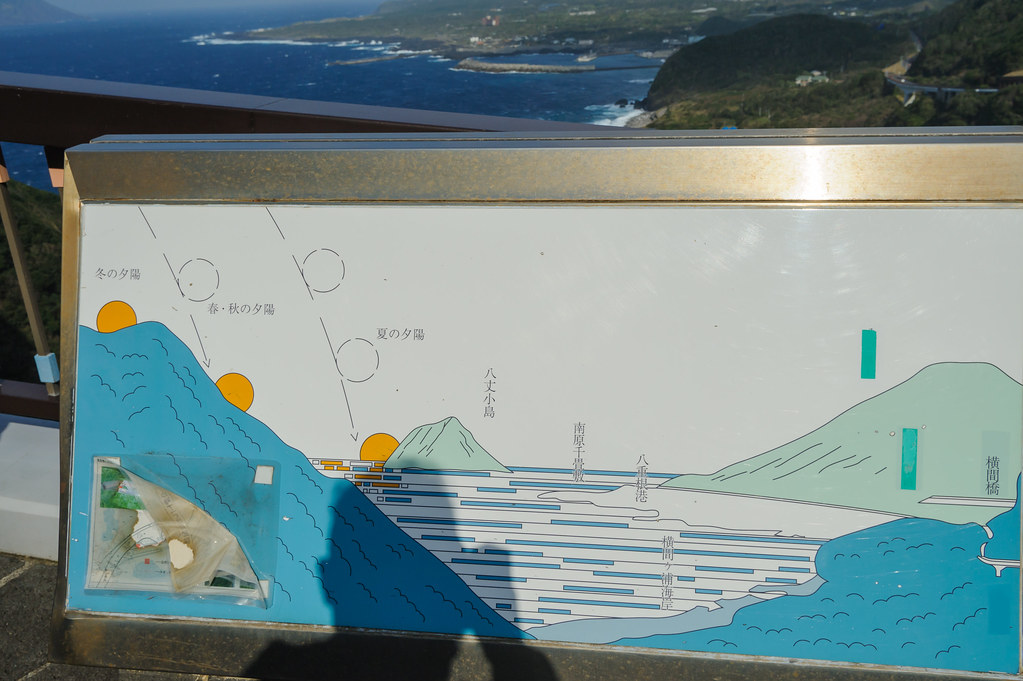

<@大阪トンネル展望台・八丈島>

陸橋の途中に展望スポットがあります。

横間ヶ浦海岸越しに八丈富士、八丈小島が見えます。

<@大阪トンネル展望台・八丈島>

登ってきた陸橋。

<@大阪トンネル展望台・八丈島>

夏の夕陽は必見です。

<@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

島南西部、三原山の麓、坂上の中之郷地区にあるヘゴの森に到着。

私有地かつ聖地のため、ガイドツアーでなければ入ることができません。

<@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

八丈一周道路から一歩入り込むとすぐにジャングルが始まります。

<杉@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

植林された杉の木。

ある意味逆に希少種です。

<ヘゴ@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

ヘゴの丸太橋。

<ヘゴ@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

5mにもなるヘゴの大木。

<ヘゴ@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

ヘゴの表皮には気根が発達して、びっしりと覆われています。

水を湛えるので園芸用の樹材として珍重されています。

<ヘゴ@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

ヘゴの大木林。

<ヘゴ@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

人とのサイズ感。

<ヘゴ@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

解説用のヘゴの幹。

気根の下の幹には綺麗な葉痕があります。

<ヘゴ@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

独特の風合いから、古くより柱材としても珍重されました。

かなりの高値で取引されたため、一時は乱獲で相当数が減ってしまったそうです。

現在は国指定の天然記念物として保護されています。

<ヘゴ@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

ヘゴの谷に進入。

<ヘゴ@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

谷の頂上からの風景。

完全にジュラシックです。

<ヘゴ@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

左に見える鳥居が、この地を所有するご一族の聖地の入り口です。

<コケ@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

苔もものすごく元気です。

<ヘゴ@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

数は少ないですが、ヘゴよりも更に大きくなる小笠原産のヒカゲヘゴや奄美産のマルハチも自生しています。

<ヘゴ@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

気根が凄いです。

<ハチジョウシダ?@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

木陰のシダ類。

<ヘゴ@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

ひときわ大きなヘゴ。

<ヘゴ@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

17mmでも広角が足りません。

<ヘゴ@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

夜だと怖そうです。

<ハチジョウナンテンショウ@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

珍しいハチジョウナンテンショウ。

<ハチジョウナンテンショウ@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

ちょうど花の時期でした。

同族のマムシグサに似ていますが、全体が淡い緑色です。

<スダジイ、ヘゴ@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

さらに登ってゆくと、スダジイの木が増えてきました。

<ビロウヤシ@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

巨大なビロウヤシの葉。

ガイドはえこ・あぐりまーとの菊池さんです。

とても親切かつ詳細な解説をしていただけました。ありがとうございました!

<ビロウヤシ@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

ヤシの葉が生えていたのははるか10mの上空です。

<テイカカズラ@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

<テイカカズラ@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

テイカカズラの種子の綿毛。

5月下旬には良い香りのする白い花が咲き、秋には細長い実をつけるそうです。

<リュウビンタイ@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

大きなリュウビンタイ。

<リュウビンタイ@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

葉の裏に胞子がついていました。

<リュウビンタイ@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

幹の存在感が凄いです。

<アシタバ@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

綺麗な明日葉の新芽。

<アシタバ@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

明日葉が枯れた後の根っこは、朝鮮人参と同じ様な効能があるそうです。

<ヒカゲヘゴ@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

ふさふさした表皮と縦長の葉痕が特徴のヒカゲヘゴ。

<ヒカゲヘゴ@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

非常にユニークな葉痕です。

<ヘゴ@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

ヘゴ並木。

<ヘゴ@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

1mはある巨大ゼンマイのような芽も見えます。

<トゲナシサルトリイバラ@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

サンキライことトゲナシサルトリイバラ。

<ヘラシダ@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

ヘラシダの群生。

<ヘラシダ@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

同じシダでも胞子の付き方はいろいろあるようです。

<コムラサキ@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

綺麗な紫の実が成るコムラサキ。

<マンリョウ@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

植木でよく見るマンリョウもこんなに大きく自生しています。

<マンリョウ@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

赤い実がおめでたいです。

<センリョウ@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

こちらは少し小さなセンリョウの木。

<センリョウ@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

小ぶりな実が成ります。

<@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

気持ちの良い広場。

<カクレミノ@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

大きな葉っぱのカクレミノの木。

<オオタニワタリ@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

立派なオオタニワタリ。

こちらもシダ類だそうです。

<ヘゴ@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

再びヘゴの群生地帯へ。

<ヘゴ@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

ヘゴの芽を近くで見られました。

<ヘゴ@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

30㎝はある超巨大なゼンマイの姿です。

巨大で毛むくじゃらでちょっと引きますが、ちゃんと食用で味も悪くないそうです。

<ヘゴ@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

ヘゴの葉の下から。

<聖地@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

グルっと回って聖地の鳥居に戻ってきました。

こちらの角度からのヘゴの群生も凄いです。

<聖地@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

鳥居の奥はツアーでも入ることができない禁足地です。

<聖地@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

素敵な雰囲気です。

<聖地@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

鳥居の奥には御神木のスダジイが見えます。

この下に祠があるそうです。

<ヘゴ@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

ヘゴの谷を下ってゆきます。

<ヘゴ@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

ヘゴの丸太橋まで帰ってきました。

<ヘゴ@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

ヘゴを覆うコケ。

<ヘゴ@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

ヘゴの群生にお別れ。

<モンステラ@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

観葉植物で有名なモンステラも自生しています。

<@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

東京都の紋章。古い三角点か基準点ですね。

<タラの芽@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

大きなタラの芽。

<ボロボロノキ@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

その名もボロボロノキ。

幹が柔らかいことからこの名がついたそうです。

<オオタニワタリ@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

大きなオオタニワタリ。

<モンステラ@ヘゴの森ハイキングツアー・八丈島>

5mはある巨大なモンステラで終了。

予想以上に素晴らしいツアーでした。

是非オススメします。

<ヘゴ@裏見ヶ滝・八丈島>

ヘゴの森のある三原山山腹を降り、八丈一周道路をやや南へ。

海の近くにある裏見ヶ滝を見に来ました。

<ヘゴ@裏見ヶ滝・八丈島>

滝のある三原川沿いにもヘゴがたくさん生えています。

<ヘゴ@裏見ヶ滝・八丈島>

入り口から少し歩きます。

<ビロウヤシ@裏見ヶ滝・八丈島>

数十センチの小さなヤシの木にも、こんな大きな葉がついています。

<@裏見ヶ滝・八丈島>

裏見ヶ滝に続く山道。

直撃した式根島・新島ほど酷くはないですが、こちらでも2019年10月の大型台風の影響が見られます。

<@裏見ヶ滝・八丈島>

ジャングルの奥に滝が見えてきました。

<@裏見ヶ滝・八丈島>

ダイナミックな切り通し。

<@裏見ヶ滝・八丈島>

滝の裏側を歩けるので、「裏見ヶ滝」ですね。

<@裏見ヶ滝・八丈島>

冬は雨が少ないのでこれくらいですが、夏や秋はもっとダイナミックになりそうです。

<@裏見ヶ滝・八丈島>

岩を抱く木。

そして木よりも太いテイカカズラの蔦の存在感。

<@裏見ヶ滝・八丈島>

滝の裏から。

岩肌にシダがびっしりです。

<@裏見ヶ滝・八丈島>

カメラはちょっと心配になりますが、しぶきが大変心地よいです。

<@裏見ヶ滝・八丈島>

3秒開放…UDフィルターが必要ですね。

<@裏見ヶ滝・八丈島>

水量の多いときに再チャレンジしたいです。

<オオタニワタリ@裏見ヶ滝・八丈島>

逆光のオオタニワタリ。

<@裏見ヶ滝・八丈島>

河原に降りてみました。

<@裏見ヶ滝・八丈島>

緑が元気です。

<@裏見ヶ滝・八丈島>

根っこも元気。

<ツワブキ@裏見ヶ滝・八丈島>

木漏れ日のツワブキ。

<@裏見ヶ滝温泉・八丈島>

裏見ヶ滝の少し下流に裏見ヶ滝温泉があります。

ジャングルの真っ只中の素敵な露天風呂です。

水着着用の混浴です。

<@藍ヶ江港・八丈島>

三原川沿いにさらに南下。

河口にある藍ヶ江海水浴場が見えてきました。

港内と防波堤の左(東)側の浜で泳ぐことができます。

<@藍ヶ江港・八丈島>

南西の風が当たるので、防波堤外はかなりバタついています。

潮流も見るからに強烈で、気を抜くとあっという間に小笠原まで流されそうです。

<@藍ヶ江港・八丈島>

港の巨大なスロープ。

<@藍ヶ江港・八丈島>

かなりの斜度です。

<@藍ヶ江港・八丈島>

防波堤の先まで来てみました。

強風でも港内は余裕で泳げそうです。

<@藍ヶ江港・八丈島>

防波堤の東側の浜も、沖まででなければ今日の風でも大丈夫そうです。

そして水質がここから見ても良好です。

<@藍ヶ江港・八丈島>

切り立った断崖に地層が露出しています。

<足湯きらめき@藍ヶ江港・八丈島>

港の先端には、足湯きらめきがあります。

見渡す限り太平洋の視界、気分は最高です。

<@藍ヶ江港・八丈島>

港の西側は裏見ヶ滝から流れ出る三原川が、階段状に海に注いでいます。

<@藍ヶ江港・八丈島>

港西側のワイルドな景観。

<@藍ヶ江港・八丈島>

三原川の階段状河口を覗いていたのは、右上の黄色い服の方の辺りです。

<@藍ヶ江港・八丈島>

崖の上から東側の港内を見下ろしてみました。風裏で穏やかなものです。

泳いでも良かったのですが、先客でスピアの方がいらっしゃったのでご遠慮しておきました。

<@藍ヶ江港・八丈島>

港の丸ポスト。

<@藍ヶ江港・八丈島>

「ちょんこめ」とは八丈島の方言で「子牛」です。

作業場があるようです。

<@むかしの富次朗・八丈島>

八丈一周道路に戻り、島南西部樫立地区のむかしの富次朗商店さんに寄ってみます。

<@むかしの富次朗・八丈島>

カフェ&お土産ショップです。

<@むかしの富次朗・八丈島>

ギョサンの品揃えがナイスです。

<@むかしの富次朗・八丈島>

地域の子ども達の休憩所的スペースもありました。

<@むかしの富次朗・八丈島>

八丈名物のジャージー牛ミルクのソフトクリームを。

濃厚で最高です。

<@乙千代ヶ浜海水浴場・八丈島>

一周道路を西に少し戻って、乙千代ヶ浜に向かいます。

<@乙千代ヶ浜海水浴場・八丈島>

島の南西の突端にあるため、強い南西風では荒れます。

<@乙千代ヶ浜海水浴場・八丈島>

浜にはプールと人工の潮溜まりがあります。

外洋が大荒れでもとりあえず泳ぐことができます。

<@乙千代ヶ浜海水浴場・八丈島>

荒れていますが、水質はやはり最高のようです。

風の良い日に再チャレンジしたいですね。

<@乙千代ヶ浜海水浴場・八丈島>

右手にプールがあります。

<@乙千代ヶ浜海水浴場・八丈島>

北側の海岸線。

ちらっと八丈小島が見えます。

<@乙千代ヶ浜海水浴場・八丈島>

乙千代ヶ浜から周遊道路に戻る途中に、ヤシの木で囲まれた聖域がありました。

足元の小さな芽はヤシの赤ちゃんのようです。

<@乙千代ヶ浜海水浴場・八丈島>

ネットで検索しても情報が見つかりませんでした。

なんとも不思議な雰囲気の素敵な場所でした。

<@大賀郷小学校・八丈島>

島の南西の坂上地区から、島北部の八丈富士を目指します。

途中に通りかかった大賀郷小学校の校庭に、立派なガジュマルの木がありました。

校舎の向こうには八丈富士も見えています。

<@大賀郷小学校・八丈島>

圧巻です。

<@大賀郷小学校・八丈島>

隣にはヤシの木も。

<@大賀郷小学校・八丈島>

八丈キジムナーがいてもおかしくないですね。

<@大賀郷小学校・八丈島>

下から煽るとすごい雰囲気です。

<@大賀郷小学校・八丈島>

オーブ。

<@大賀郷小学校・八丈島>

大人と比較してもこのサイズです。

小学生の皆さんと並ぶとさらに壮観でしょう。

<@大賀郷小学校・八丈島>

仏像を抱かせたいですね。

<@大賀郷小学校・八丈島>

ふさふさの気根。

<@大賀郷小学校・八丈島>

門柱の上にバオバブのようなヤシの木が植わっています。

<@八丈富士・八丈島>

島を横断して、島の北半分を占める八丈富士を登ってきました。

山の五合目付近を一周する、鉢巻道路の手前の展望スペースから見下ろしています。

正面には午前中登った標高701mの三原山。ヘゴの森は中腹西(右)あたり。大阪トンネル展望台は西(右)の岬の手前。乙千代ヶ浜は岬の裏です。

島中央の平地に見えるのは八丈島空港、西(右)が八重根港、東(左)が底土港です。

<@八丈富士・八丈島>

島東岸。手前の防波堤が神湊港、その向こうに底土海水浴場、底土港です。

<@八丈富士・八丈島>

島西岸。中央に八重根港、その向こうの岬が乙千代ヶ浜のあたりです。

<@八丈富士・八丈島>

<@八丈富士・八丈島>

八丈富士登り口に到着。

登山の前にお弁当で腹ごしらえします。

<@八丈富士・八丈島>

八丈富士の解説。

標高は854.3m、七合目の登山口は535mです。

道中はほとんどが階段で、1,280段あります。

山頂は大きなカルデラになっていて、火口の直径は500m、深さ70m。

お鉢巡りの遊歩道が整備されていて、そちらの一周は1.6kmです。

火口の底には直径200m、深さ100mの小穴と呼ばれる中央火口があります。

小穴のたもとに浅間神社があり、そこまで歩いてゆくこともできます。

<@八丈富士・八丈島>

登山開始。

南西風が超強いです。

<@八丈富士・八丈島>

望遠に換えて底土海水浴場を。

クジラいないかなーと探しました。

<@八丈富士・八丈島>

こんな感じの階段が続きます。

<@八丈富士・八丈島>

登山道の鳥居。

<@八丈富士・八丈島>

高低差300mだし階段だし、余裕でしょと思っていたのですが…

とりあえずクロックスで登るのはおすすめしません。

離島の独立峰は常に吹きっさらしです。準備は万全に<自戒

<@八丈富士・八丈島>

標高が上がってくると、海に八丈富士の影が映っているのが見えてきました。

<@八丈富士・八丈島>

真東方向は海だけです。

<@八丈富士・八丈島>

階段を登りきって頂上に到着しました。

位置的には八丈富士の火口カルデラの東北端あたりです。

本当のピークはお鉢巡りの反対側のあのあたりですね。

<@八丈富士・八丈島>

火口内に見える中央火口丘は、湿地帯のジャングルになっています。

<@八丈富士・八丈島>

南周りでお鉢巡りをスタートします。

が、折からの南西風が更に強くなり、クロックスでは危ないと途中で断念しました。

残念です。

<@八丈富士・八丈島>

お鉢巡りは人ひとり通れるくらいのがれ場が続きます。

両サイドはすぐに崖になっています。

<@八丈富士・八丈島>

一番手前のピークに到達しました。

強風で岩につかまっていないと飛ばされそうですが、見晴らしは最高です。

<@八丈富士・八丈島>

中央火口丘も一望になりました。

<@八丈富士・八丈島>

お天気は文句なしです。

<@八丈富士・八丈島>

最初のピークから戻ってきました。

せっかくなので、風の影響が比較的少ないカルデラ内部に降りて行き、中央火口丘北部にある浅間神社を目指します。

<@八丈富士・八丈島>

カルデラ内部は湿地になっていて、通路以外は沼があったりします。

<@八丈富士・八丈島>

浅間神社の手前の小道を東へ向かうと、いきなり小穴(中央火口)の縁に行き当たります。

藪の中で見通しが悪く、柵はもちろん、注意する看板もありません。

結構リスキーな感じです。暗かったりすると危ないかもしれません。

<@八丈富士・八丈島>

垂直に100mの断崖絶壁。

小穴の底にはさらなるジャングルが見えます。

<@八丈富士・八丈島>

先程見たお鉢巡りのピーク。

<浅間神社@八丈富士・八丈島>

浅間神社に到着しました。

<浅間神社@八丈富士・八丈島>

朝にお邪魔した横間ヶ浦海岸の玉石を、ここ浅間神社に奉納すると願いが叶うのだそうです。

<浅間神社@八丈富士・八丈島>

園児さんも登られたのでしょうか。八丈チルドレンは凄いです。

<浅間神社@八丈富士・八丈島>

小さな鉄の鳥居も奉納品でしょうか。

<浅間神社@八丈富士・八丈島>

御神木のヤマグルマ。

<浅間神社@八丈富士・八丈島>

日が落ちる前に撤収します。

<浅間神社@八丈富士・八丈島>

沼地にニホンアカガエルの卵がありました。

<浅間神社@八丈富士・八丈島>

素敵なコケ。

<@八丈富士・八丈島>

下りはいくらか楽です。

<@八丈富士・八丈島>

西日を受けて綺麗に山の影が出ました。

<@八丈富士・八丈島>

登山口が見えてきました。

なかなかハードな登山になりましたが、行って悔いのない素晴らしい景観が楽しめました。

<@ふれあい牧場・八丈島>

登山口からやや西へ。八丈富士山腹のふれあい牧場に来ました。

<@ふれあい牧場・八丈島>

ふり返るとと八丈富士の山頂。

<@ふれあい牧場・八丈島>

八丈名物のジャージー牛が飼育されています。

しかし物凄いロケーションです。

<@ふれあい牧場・八丈島>

西を見ると八丈小島に日が沈もうとしていました。

<@ふれあい牧場・八丈島>

me.

<@ふれあい牧場・八丈島>

サバンナのようです。

<@ふれあい牧場・八丈島>

夕食の時間になりました。

<@ふれあい牧場・八丈島>

呼ぶと応えます。

<@ふれあい牧場・八丈島>

お食事終了。

<@ふれあい牧場・八丈島>

夕陽も終了。

<@ふれあい牧場・八丈島>

雲が惜しいです。

<@ふれあい牧場・八丈島>

写真で見ると小さく見えますが、八丈小島は式根島と同じくらいの面積があるそうです。

<@ふれあい牧場・八丈島>

映えポイント。

次のチャンスはここで日没を待ちたいです。

<@ふれあい牧場・八丈島>

牧場を後にし、八丈富士を眺めながら八丈富士周遊道路を西廻りに進みます。

<@大越鼻展望台・八丈島>

島南西の角にある、大越鼻展望台に到達しました。

スローシャッターで一枚。

<@大越鼻展望台・八丈島>

大越鼻灯台も見えます。

<@八丈ビューホテル・八丈島>

晩御飯の時間になったので、ホテルに戻ってきました。

売店では八丈焼酎試飲し放題です。

<@八丈ビューホテル・八丈島>

ご飯は全日ホントに最高でした。

<@八丈ビューホテル・八丈島>

お品書き。

<@八丈ビューホテル・八丈島>

アカサバ、アオゼ、ビンチョウのお造り。

<@八丈ビューホテル・八丈島>

島寿司。

<@八丈ビューホテル・八丈島>

サワラと椎茸の朴葉味噌焼き。

<@八丈ビューホテル・八丈島>

金目鯛の煮付。

<@八丈ビューホテル・八丈島>

明日葉そばと明日葉天ぷら添え。

<@八丈ビューホテル・八丈島>

亀の手の味噌汁。

<@八丈ビューホテル・八丈島>

詳細な亀の手の解説まで!

ちなみに亀の手やフジツボなどの固定系甲殻類は、出汁界最強の一つだと思っています。

まったく臭みがなく、とてつもなく甘く深い旨味が出ます。

八丈ビューホテルさんはご飯もお風呂も最高でした。

おすすめいたします。

次回は最終日2020年2月24日の八丈島シュノーケリング行に続きます。

この記事のFlickrアルバムはこちらです。

flickrアルバム:200222-24(22) Snorkeling Tour @ SOKODO Beach / HACHIJO-JIMA Island

flickrアルバム:200222-24(23) Snorkeling Tour @ SOKODO Beach / HACHIJO-JIMA Island

flickrアルバム:200222-24(24) Snorkeling Tour @ SOKODO Beach / HACHIJO-JIMA Island

過去の伊豆諸島のスキンダイビング行のエントリーはこちらです。

ヘゴの森のGoogleMapはこちらです。

D